48.실크로드의 쇠퇴와 해상 물류의 부상: 육해 물류체계의 변천사

실크로드의 쇠퇴: 해상 물류가 육상 물류를 대체한 역사적 과정

고대부터 15세기까지 동서양을 잇는 주요 무역로였던 실크로드는 시간이 흐르면서 점차 그 중요성을 잃어갔습니다. 이러한 쇠퇴의 핵심에는 해상 무역의 급속한 발전이 자리 잡고 있었습니다. 육로를 통해 수천 킬로미터를 이동하며 비단, 향신료, 보석 등을 운반하던 상인들의 전통적인 역할은 점차 더 빠르고 효율적인 해상 운송 방식으로 대체되어 갔습니다. 이 보고서에서는 실크로드가 어떻게 해상 무역에 그 자리를 내주게 되었는지, 그 배후의 정치적, 경제적, 기술적 요인들을 심층적으로 분석하고, 세계 물류 체계의 획기적인 전환점을 면밀히 조명하고자 합니다.

실크로드의 역사와 전성기

실크로드의 형성과 발전

실크로드는 단순한 하나의 길이 아니라 동서양을 연결하는 복합적인 무역 네트워크였습니다. '실크로드'라는 용어가 널리 사용되지만, 일반적으로 단일 경로가 아니며 '실크경로'라는 용어도 가능합니다. 공식적으로는 기원전 130년 중국 한나라 시기에 개통되어 1453년까지 약 1,500년 동안 동서양의 무역과 문화 교류를 활발히 촉진했습니다. 그러나 실크로드의 역사는 한나라 이전부터 이미 시작되었으며, 그 주요 동맥 중 하나였던 페르시아의 '왕의 길'은 아케메네스 제국(기원전 550-330) 시기에 이미 조성되었습니다.

실크로드를 통한 최초의 동서 접촉은 대략 기원전 200년경으로 추정됩니다. 한나라의 유명한 외교관 장건은 기원전 138년 흉노족 토벌을 위한 동맹 모색 과정에서 서역으로 파견되었고, 이 여정을 통해 중앙아시아의 다양한 문화와 문명을 직접 경험했습니다. 이후 중국은 서역 지역과 체계적인 교역 관계를 수립하기 시작했고, 실크로드는 기원전 130년에 본격적으로 개통되었습니다.

실크로드를 통한 교역과 문화 교류

실크로드는 단순한 물품 운송로를 훨씬 넘어서는, 사상과 종교, 예술, 과학기술이 동서양을 넘나들며 교류하는 문명의 통로였습니다. 실크로드를 통해 거래된 상품들은 정말 다양했습니다. 중국에서 유럽으로는 비단, 차, 염료, 보석, 도자기, 향신료, 공예품, 약재, 향수, 상아, 쌀, 제지기술, 화약 등 수많은 물건들이 전해졌습니다. 반대로 서역에서 중국으로는 말, 승마 장비, 포도, 가축, 동물의 털과 가죽, 꿀, 과일, 유리그릇, 섬유제품, 귀금속, 낙타, 노예, 무기와 철갑옷 등이 전해졌습니다.

로마 제국에서 중국산 비단은 엄청난 인기를 누렸습니다. 로마인들은 비단이 나무에서 자라는 식물성 제품이라고 잘못 믿었으며, 그 가치를 금과 맞먹는 수준으로 여겼습니다. 비단은 아우구스투스 황제 시대(기원전 27-기원후 14)부터 로마 제국이 멸망한 기원후 476년까지 가장 선망받는 상품 중 하나였습니다. 이후 동로마 제국(비잔틴 제국) 시대에도 비단에 대한 열광은 계속되었습니다.

실크로드 쇠퇴의 정치적 요인

몽골 제국의 쇠퇴와 정치적 분열

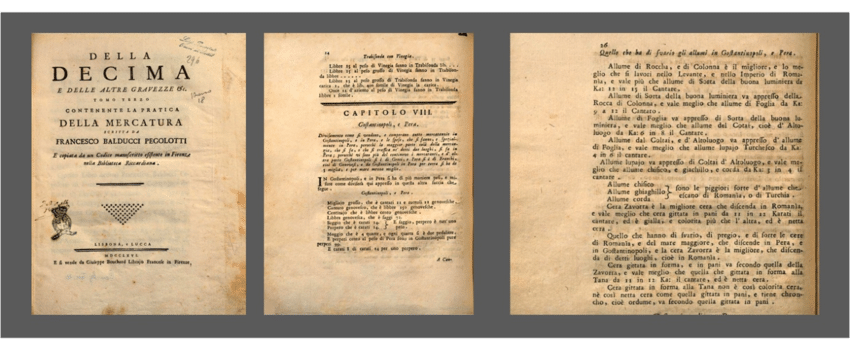

13세기와 14세기 초, 몽골 제국의 통치 아래 실크로드는 새로운 전환기를 맞이했습니다. 마르코 폴로의 기록에 의하면, 이탈리아 상인들은 실크로드를 따라 상품을 카스피해까지 운송한 후 해안선을 따라 무역을 전개했습니다. 1340년에는 프란체스코 페골로티가 『Praticha della Mercatura』(무역 실무)라는 책을 저술하여 동방으로 향하는 상인들에게 실크로드에 관한 귀중한 정보를 제공했습니다.

1368년 몽골이 중국에서 축출되면서 이미 분열된 몽골 제국은 급속히 쇠퇴하기 시작했습니다. 티무르의 지도력 아래 잠시 부흥의 기미를 보였지만, 1404년 그의 사망과 함께 완전히 몰락했습니다. 그 결과 실크로드를 통한 무역은 다시 지역 상인들의 손에 돌아갔고, 과거의 번영과 안전은 더 이상 보장되지 않았습니다.

몽골 제국의 분열은 실크로드의 정치적, 문화적, 경제적 통합성을 근본적으로 약화시켰습니다. 제국의 붕괴 후 투르크멘족 군주들은 쇠퇴하는 비잔틴 제국으로부터 실크로드 서부 지역의 영토를 점령했습니다. 몽골 제국 이후 실크로드를 따라 자리 잡은 주요 정치 세력들은 경제적, 문화적으로 완전히 분리되었습니다. 이러한 지역 국가들의 형성과 더불어 유목민 세력도 급격히 쇠퇴했는데, 이는 부분적으로 흑사병의 참혹한 피해와 화약을 보유한 정착 문명의 공격 때문이었습니다.

오스만 제국의 부상과 무역 제한

15세기 중반, 오스만 제국의 급격한 성장은 실크로드의 몰락에 결정적인 전환점이 되었습니다. 1453년 오스만 제국이 콘스탄티노플(현재의 이스탄불)을 점령하면서 비잔틴 제국을 완전히 붕괴시켰습니다. 이후 오스만 제국은 유럽과의 무역을 차단하고 실크로드를 사실상 폐쇄했습니다. 그 결과 유럽인들은 실크로드의 서부 지역을 더 이상 자유롭게 통행할 수 없게 되었습니다. 남은 무역은 주로 무슬림 상인들에 의해 이루어졌고, 육상을 통해 동서를 오가는 상품의 규모는 점차 축소되었습니다.

오스만 제국은 화약 기술을 바탕으로 한 강력한 제국으로서 육상 경로에 대한 더욱 확고한 지배권을 위해 다른 제국들과 치열하게 경쟁했고, 이는 유럽 국가들로 하여금 새로운 대안을 모색하게 만들었습니다. 오스만 제국의 제한적인 무역 정책과 해상 여행의 매력적인 장점이 결합되면서 실크로드를 통한 무역량은 급격히 감소했습니다. 이러한 변화는 결과적으로 대항해시대의 개막, 유럽 식민지주의의 확산, 그리고 세계화의 심화를 촉발했습니다.

중국의 정책 변화와 명나라의 쇄국

중국 내부의 정치적 변화 또한 실크로드의 쇠퇴에 중요한 역할을 했습니다. 명나라(1368-1644)는 몽골의 위협으로부터 방어하는 동시에 외부 세계로부터의 고립을 상징하는 만리장성을 대대적으로 재건하고 강화했습니다. 만리장성은 애초에 중국 북방의 유목 민족들로부터 국가를 보호하기 위해 건설되었지만, 점차 명나라의 쇄국정책을 대표하는 상징이 되었습니다.

이러한 정책은 중국이 서방과의 직접적인 교역을 엄격히 제한하고, 결과적으로 실크로드를 통한 무역의 중요성을 크게 약화시켰습니다. 중국이 외부 세계와의 접촉을 점점 줄이면서, 실크로드의 동쪽 끝에서의 교역 활동도 자연스럽게 감소하게 되었습니다.

해상 무역의 발달과 대항해시대

항해 기술의 발전

15세기까지 유럽인들은 연안 근처에서만 항해할 수 있었습니다. 이는 당시 사용되던 범선들이 강한 바람, 거센 해류, 폭풍을 견디지 못했기 때문입니다. 그러나 15세기 중반, 항해 기술과 선박 설계 분야에서 획기적인 발전이 이루어졌습니다. 특히 포르투갈은 서아프리카 해안을 탐험하기 위해 기동성 높은 소형 범선 '캐러벨(Caravel)'을 개발했습니다. 캐러벨은 1450년경 엔히크 항해왕자의 후원으로 어선을 개조하여 만들어졌으며, 디오구 캉, 바르톨로메우 디아스, 크리스토발 콜론 같은 유명 탐험가들의 항해에 사용되었습니다.

캐러벨은 이전의 주력 소형선인 발링즈와 비교해 훨씬 빠르고 조작하기 쉬웠습니다. 특히 삼각돛 덕분에 역풍을 거슬러 항해할 수 있었고, 작은 크기와 얕은 용골로 인해 강이나 해안에서 좌초할 위험도 적었습니다. 이러한 특성 때문에 캐러벨은 경제성, 속력, 기동성, 조작성 면에서 당대 최고의 범선으로 평가받았습니다.

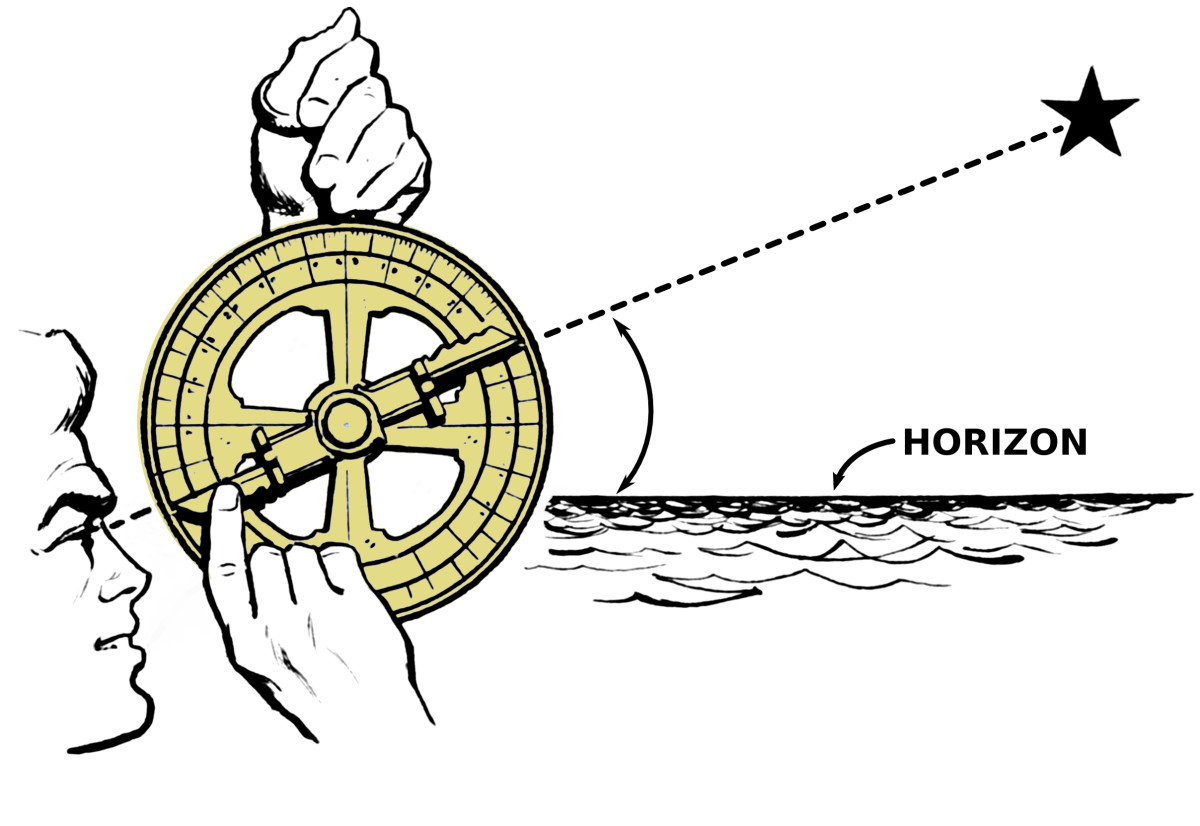

항해 기술의 발전에는 나침반과 성반(Astrolabe)과 같은 항해 장비의 발전도 결정적인 역할을 했습니다. 나침반은 자기장을 이용해 방향을 찾는 필수 도구였고, 성반은 고대부터 발전해온 정교한 천문 도구로 태양, 달, 행성, 별의 위치를 예측할 수 있었습니다. 또한 성반은 현지시간, 위도, 측량 등에 폭넓게 활용되었습니다. 이러한 기술적 진보 덕분에 유럽인들은 더 멀리, 더 안전하게 항해할 수 있게 되었습니다.

포르투갈과 스페인의 해양 탐험

대항해시대는 15세기부터 17세기까지 유럽 국가들이 전 세계를 탐험하고 식민지를 건설한 시기입니다. 1336년 포르투갈 왕국의 카나리아 제도 탐험을 시작으로, 15세기 초에 마데이라 제도와 아조레스 제도를 식민지화했으며, 1434년부터는 보자도르 곶을 지나 서아프리카 해안을 탐사하기 시작했습니다.

특히 바스쿠 다 가마가 1498년 인도 항로를 개척하면서 대항해시대는 본격적으로 전개되었습니다. 다 가마의 인도 항해는 포르투갈이 인도양 일대에 식민지를 건설하는 결정적인 계기로 매우 중요하게 평가됩니다.

에스파냐의 후원을 받은 크리스토퍼 콜럼버스가 아메리카 대륙 항로를 개척한 것(1492년-1504년)은 유럽사를 넘어 세계사적으로 매우 중요한 사건이었습니다. 대항해시대 이전에도 유럽인들이 미주대륙에 간 적이 있지만, 이번 재발견은 대규모 유럽인 식민, 생물학적 교환, 삼각무역 정착과 같은 엄청난 파급효과를 가져왔으며, 그 영향은 현대까지 지속되고 있습니다.

1522년 마젤란 탐험대가 최초의 세계일주에 성공하면서 지구구형설이 증명되었습니다. 이러한 선행 항해들의 가능성을 본 유럽 각국은 대서양, 인도양, 태평양의 곳곳과 미지의 신대륙에 원정대를 파견했으며, 이 추세는 남북극이 개척되는 20세기 초까지 계속되었습니다.

새로운 해상 무역로의 개척

실크로드가 쇠퇴하면서 유럽인들은 동방과의 무역을 위한 새로운 길을 찾기 시작했습니다. 15세기 말, 포르투갈의 탐험가 바르톨로메우 디아스와 바스코 다 가마는 아프리카 대륙을 돌아 인도양으로 가는 항로를 개척했습니다. 이 새로운 항로는 동아시아의 무역로와 연결되어 유럽인들이 중개상들에게 의존하지 않고 직접 중국과 동남아시아와 무역할 수 있게 해주었습니다.

한편, 크리스토퍼 콜럼버스는 지구가 둥글다는 믿음을 바탕으로 서쪽으로 항해하여 중국에 도달하려 했고, 그 과정에서 1492년 아메리카 대륙을 '발견'했습니다. 이는 '신세계'의 발견으로 이어졌으며, 유럽과 아메리카 사이의 콜럼버스 교환이라 불리는 혁신적인 무역 형태가 시작되었습니다.

이러한 해상 무역로의 개척은 전 세계 무역 패턴을 근본적으로 변화시켰고, 실크로드를 통한 육상 무역의 중요성을 크게 약화시켰습니다. 해상 무역은 더 빠르고 안전하며, 더 많은 상품을 효율적으로 운송할 수 있는 장점을 제공했습니다.

해상 물류의 경제적 이점

비용 효율성과 시간 절약

해상 무역의 가장 큰 장점 중 하나는 비용 측면에서의 효율성이었습니다. 15세기 말, 해상 운송은 육상 운송에 비해 현저히 저렴했습니다. 육상 무역은 다양한 중개상인, 관세, 보호비, 통행료 등으로 인해 많은 비용이 발생했지만, 해상 무역은 이러한 중간 비용을 크게 줄일 수 있었습니다.

게다가 해상 운송은 이동 시간을 크게 단축할 수 있었습니다. 실크로드를 통한 여행은 중국에서 유럽까지 약 3년이 소요되었지만, 현대적인 포장도로가 있다면 단 2주 만에 도착할 수 있다고 합니다. 물론 15세기의 해상 무역도 그렇게 빠르지는 않았지만, 육상 무역보다는 훨씬 더 효율적이었습니다. 해상 무역의 빠른 속도, 대량의 화물 운송 가능성, 상대적으로 저렴한 비용 등이 15세기 말 실크로드의 쇠퇴로 이어졌습니다.

대량 운송의 가능성

해상 무역의 또 다른 중요한 장점은 대량 화물 운송이 가능하다는 점이었습니다. 초기 탐험선인 캐러벨은 적재 능력이 제한적어서 효율적인 무역에 한계가 있었지만, 이후 등장한 카라카(카락;Carrack)는 훨씬 더 큰 규모로 캐러벨을 대체했습니다. 카라카는 둥근 선체 구조로 인해 적재 공간이 넓었지만 속도는 상대적으로 느렸습니다.

이러한 대형 선박은 실크로드의 육상 상인들이 운반할 수 있는 물량을 크게 초월하는 화물을 한 번에 수송할 수 있었습니다. 대량 운송은 규모의 경제를 실현시켜 단위당 운송 비용을 획기적으로 낮추었고, 이는 해상 무역의 경제적 경쟁력을 더욱 강화시켰습니다.

중개상인의 배제

실크로드를 통한 무역은 수많은 중개상인들의 도움에 크게 의존했습니다. 중국에서 시작된 상품들은 중앙아시아, 중동, 지중해를 거쳐 유럽에 도달하기까지 수많은 중개상인들의 손을 거쳐야 했습니다. 이 과정에서 상품의 가격은 계속해서 상승했고, 결국 최종 소비자는 원래 가격의 몇 배를 지불해야 했습니다.

해상 무역은 이러한 중개상인들의 수를 크게 줄이거나 완전히 배제할 수 있는 방법이었습니다. 유럽인들은 해상 무역로를 통해 동아시아와 직접 무역함으로써 실크로드의 육상 대상들에게 지불하던 비용을 절감할 수 있었습니다. 이는 결과적으로 상품 가격을 낮추고 유럽 상인들의 이윤을 높이는 효과를 가져왔습니다.

역학적 변화: 육상 무역에서 해상 무역으로

전쟁과 분쟁으로 인한 육상 경로의 불안정

실크로드는 그 길고 복잡한 역사 동안 수차례 전쟁과 분쟁으로 인해 극심한 불안정을 겪었습니다. 특히 11세기부터 13세기까지 지속된 십자군 전쟁은 크리스트교 유럽과 중동 무슬림 간의 긴장을 극도로 고조시켰습니다. 유럽인들은 성지 점령을 목표로 십자군을 파견했고, 중동의 무슬림들은 이에 강력히 대응했습니다. 이러한 끊임없는 갈등은 실크로드의 서부 지역을 통한 자유로운 통행을 사실상 불가능하게 만들었습니다.

1453년 콘스탄티노플이 오스만 제국에 의해 함락된 후, 유럽인들은 실크로드의 서부 지역 접근이 완전히 차단되었습니다. 남은 무역은 주로 무슬림 상인들에 의해 겨우 유지되었으며, 육상을 통한 동서 간 물품 교역의 규모는 급격히 축소되었습니다.

이러한 불안정하고 위험한 정치적 상황은 해상 무역의 매력을 더욱 부각시켰습니다. 해상 항로는 육상 경로에 비해 정치적 충돌과 전쟁의 영향을 훨씬 적게 받으며, 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 무역 환경을 제공했습니다.

질병 전파와 실크로드

실크로드는 물품뿐만 아니라 질병도 전파했습니다. 그중 가장 악명 높은 사례는 14세기 중반에 발생한 흑사병(페스트)입니다. 아시아에서 시작된 흑사병은 실크로드를 따라 빠르게 퍼져 14세기 중반에 유럽에 도달했습니다. 이 전염병은 유럽 인구의 약 3분의 1을 사망에 이르게 했으며, 실크로드의 흥망성쇠에 결정적인 영향을 미쳤습니다.

흑사병으로 인한 대규모 인구 감소, 특히 유럽에서의 급격한 인구 축소는 실크로드를 통해 거래되던 사치품에 대한 수요를 크게 줄였습니다. 그 결과 실크로드를 통한 무역이 점차 위축되기 시작했습니다.

또한 흑사병은 노동력을 직접적으로 파괴했습니다. 상품을 생산하고, 운송하고, 구매할 인력이 급격히 감소하면서 실크로드의 경제 활동은 심각하게 둔화되었습니다. 전염병은 사회적 불안과 혼란을 야기해 무역을 더욱 방해했고, 실크로드를 따라 있던 많은 도시들이 황폐해지거나 인구가 급감하면서 무역 네트워크의 기반이 무너졌습니다.

질병에 대한 공포 역시 실크로드의 쇠퇴에 중요한 역할을 했습니다. 사람들이 전염병이 무역로를 통해 급속도로 확산된다는 사실을 깨닫게 되면서, 감염에 대한 두려움으로 이 경로를 기피하기 시작했습니다. 이는 무역의 추가적인 감소를 초래하고 결국 실크로드의 붕괴에 기여했습니다. 몽골 제국의 몰락 과정에서도 흑사병은 결정적인 영향을 미쳤습니다. 세계의 절반을 지배했던 몽골 제국의 힘은 실크로드를 통해 유지되었지만, 페스트로 인해 사람과 물자의 이동이 차단되면서 제국은 급격히 쇠퇴했습니다.

해상 무역의 상대적 안전성

해상 무역은 육상 무역에 비해 여러 면에서 훨씬 더 유리했습니다. 15세기 대항해시대에 개발된 해상 항로는 육상 실크로드에 비해 더 빠르고, 안전하며, 경제적으로 효율적이었습니다. 배는 육상 운송수단보다 훨씬 많은 물품을 운반할 수 있었고, 강도를 만날 위험도 크게 줄었습니다. 게다가 해상 무역은 육상 무역보다 정치적 혼란과 갈등의 영향을 훨씬 덜 받았습니다. 바다는 특정 국가나 세력의 통제를 받지 않았기 때문에, 해상 무역은 육상 경로를 장악한 세력들의 정책 변화나 분쟁에 상대적으로 덜 취약했습니다.

이러한 해상 무역의 상대적 안전성은 그 매력을 높였고, 결과적으로 실크로드를 통한 육상 무역의 쇠퇴를 더욱 가속화했습니다. 대항해시대의 개막과 함께 해상 무역은 점진적으로 세계 무역의 핵심 수단으로 자리 잡았고, 오늘날까지도 변함없이 유지하고 있습니다.

결론: 실크로드의 유산과 현대적 함의

실크로드의 쇠퇴는 단순한 단일 사건이 아니라 다양한 요인들이 복합적으로 작용한 결과였습니다. 정치적으로는 몽골 제국의 몰락, 오스만 제국의 등장과 무역 규제, 명나라의 쇄국 정책 등이 중요한 역할을 했습니다. 기술적 측면에서는 항해 기술의 획기적인 발전, 나침반과 성반 같은 첨단 항해 도구의 개발, 그리고 캐러벨과 카라카 같은 혁신적인 선박의 출현이 큰 영향을 미쳤습니다. 경제적으로는 해상 무역의 뛰어난 비용 효율성, 대량 운송의 용이성, 중개 상인들의 점진적 배제 등이 주요 요인이었습니다. 여기에 전쟁과 분쟁, 흑사병의 확산과 같은 역학적 요인도 결정적인 역할을 했습니다.

이러한 복합적인 요인들로 인해 15세기에 실크로드는 점차 그 중요성을 상실하고, 해상 무역이 세계 무역의 주요 수단으로 부상했습니다. 대항해시대는 전 지구적 국제 무역을 가능하게 했고, 유럽 식민제국의 탄생을 촉발했으며, 동반구(구대륙)와 서반구(신대륙) 사이의 광범위한 물적, 인적 교류를 이끌어냈습니다.

실크로드의 가장 위대한 유산은 바로 문화의 교류입니다. 상인들이 여러 나라를 오가며 물건을 거래했던 길을 따라 예술, 종교, 철학, 기술, 언어, 과학, 건축, 그리고 문명의 다양한 요소들이 전파되었습니다. 비록 그 역할은 해상 무역에 자리를 내주었지만, 실크로드는 고대와 중세의 세계화를 상징하는 중요한 문화적 유산으로 남아있습니다.

오늘날 "신 실크로드"라는 용어는 대규모 인프라 프로젝트를 지칭하는 데 사용되며, 대표적으로 유라시아 랜드 브리지와 중국의 일대일로 이니셔티브(BRI)가 있습니다. 2014년 유네스코는 실크로드의 창안-톈산 회랑을, 2023년에는 자라프샨-카라쿰 회랑을 세계문화유산으로 지정했습니다.

실크로드의 역사는 무역 경로와 교통 수단의 변화가 세계 역사의 흐름을 어떻게 근본적으로 바꿀 수 있는지를 보여줍니다. 육상 무역에서 해상 무역으로의 전환은 단순한 운송 방식의 변화가 아니라, 세계 경제와 정치, 문화의 총체적인 재편성을 의미했습니다. 이러한 역사적 교훈은 현대의 물류 체계와 국제 무역에 대한 깊이 있는 이해를 제공합니다.

[참고문헌]

Bentley, J. H. (1993). Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times. Oxford University Press.

Curtin, P. D. (1984). Cross-Cultural Trade in World History. Cambridge University Press.

Frankopan, P. (2015). The Silk Roads: A New History of the World. Bloomsbury Publishing.

Hansen, V. (2012). The Silk Road: A New History. Oxford University Press.

Hobson, J. M. (2004). The Eastern Origins of Western Civilisation. Cambridge University Press.

Kerr, G., & Wang, L. (2008). The Silk Road: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Levathes, L. (1994). When China Ruled the Seas: The Treasure Fleet of the Dragon Throne, 1405-1433. Oxford University Press.

McNeill, W. H. (1976). Plagues and Peoples. Anchor Press.

Needham, J. (1971). Science and Civilisation in China: Volume 4, Physics and Physical Technology, Part 3: Civil Engineering and Nautics. Cambridge University Press.

Subrahmanyam, S. (1997). Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia. Modern Asian Studies, 31(3), 735-762.

Weatherford, J. (2004). Genghis Khan and the Making of the Modern World. Crown.

Wood, F. (2002). The Silk Road: Two Thousand Years in the Heart of Asia. University of California Press.