실크로드는 약 2,100년 전 한(漢) 왕조 시기에 공식적으로 형성된, 고대 동양과 서양을 연결하는 문명의 대동맥이었습니다. 이 길은 단순한 교역로를 넘어 정치, 경제, 문화, 종교가 융합된 복합적 교류의 통로로 기능했습니다. 7,000km가 넘는 이 거대한 네트워크는 수세기에 걸쳐 유라시아 대륙의 발전을 촉진하며, 특히 중국과 중앙아시아 지역 간의 긴밀한 관계 형성에 결정적인 역할을 했습니다. 한나라의 화친정책, 말과 같은 운송 수단의 발전, 오아시스 도시들의 중계무역망 구축이 실크로드 발전의 주요 요인이었습니다. 이러한 네트워크는 초기에는 정치·군사적 필요에서 시작되었지만, 점차 비단 등 사치품과 일상용품, 농작물, 종교와 예술, 기술의 교류로 확대되며 문명사적 의미를 지니게 되었습니다.

실크로드의 역사적 기원과 배경

선진(先秦) 시대부터의 교류 배경

실크로드의 공식적 성립 이전부터 중국과 중앙아시아 지역 사이에는 산발적인 교류가 이루어졌습니다. 선진 시대부터 시작된 이 교류는 초기에 주로 군사적, 외교적 목적을 띤 사절단의 왕래 형태로 진행되었습니다. 특히 춘추전국시대에 이르러 북방 유목민족과의 접촉이 잦아지면서 중국의 중앙아시아 지역에 대한 관심이 점차 깊어졌습니다. 이 시기 중국과 서역 간의 문화적, 예술적 교류의 흔적은 고고학적 발굴을 통해 확인되고 있으며, 이는 이후 실크로드 형성의 중요한 사회문화적 토대가 되었습니다.

선진 시대의 교류는 비록 체계적이지는 않았지만, 유라시아 대륙을 가로지르는 무역로의 잠재력을 보여주었습니다. 이 과정에서 중앙아시아의 여러 국가들은 동서 문화의 중개자로서 자신들만의 고유한 문화적 정체성을 점차 발전시켜 나갔습니다. 특히 박트리아와 같은 지역은 그리스-바크트리아 왕국의 등장으로 동서 문화가 만나는 융합의 중심지로 자리 잡았습니다. 이러한 문화적 융합과 교류의 전통은 이후 실크로드가 본격적으로 발전하는 데 핵심적인 기반이 되었습니다.

한 왕조와 실크로드의 공식적 성립

실크로드가 역사적으로 공식화된 것은 기원전 1-2세기 한 왕조 시대로, 약 2100년 전의 일입니다. 중국 한나라는 장건의 서역 파견을 통해 중앙아시아 지역과 최초의 공식적인 외교 관계를 맺었고, 이는 실크로드 형성의 결정적인 계기가 되었습니다. 장건의 서역 여행은 본래 군사적, 정치적 목적으로 시작되었지만, 결과적으로는 광범위한 경제적, 문화적 교류의 길을 열게 되었습니다.

한나라의 전략적 관심은 당시 중국 북방에서 심각한 위협이 되었던 흉노족을 견제하는 것이었습니다. 장건은 흉노를 견제하기 위해 대월지와의 동맹을 모색하고자 파견되었으나, 이러한 군사적 목적은 결국 달성하지 못했습니다. 그러나 그의 여행을 통해 서역의 다양한 국가들과 그들의 문화, 자원, 지리적 위치에 대한 귀중하고 상세한 정보가 중국에 전해졌고, 이는 이후 한나라의 서역 정책 수립에 결정적인 역할을 했습니다. 장건의 상세한 보고서는 한나라가 중앙아시아로 본격적으로 진출하게 만든 핵심적인 자료가 되었습니다.

장건의 여행 이후, 한나라는 서역과의 관계를 더욱 확대하기 위한 다양한 정책을 적극적으로 시행했습니다. 특히 무제 시기에 이르러 한나라의 영향력이 중앙아시아 지역까지 급속히 확장되면서, 실크로드는 단순한 교역로를 넘어 정치적, 문화적 영향력을 행사하는 중요한 통로로 발전했습니다. 이 과정에서 루란과 같은 오아시스 도시들이 실크로드의 핵심 중계지 역할을 하며 중요한 거점으로 부상했습니다.

화친정책과 실크로드의 발전

화친정책(和親政策)의 내용과 목적

한나라 시대의 화친정책은 실크로드 발전에 우연히, 그러나 결정적인 영향을 미쳤습니다. 이 정책은 한나라가 흉노와 같은 북방 유목민족과의 관계를 안정화하기 위해 고안한 외교 전략으로, 주로 중국 황실의 공주나 귀족 여성을 유목민족 지도자와 정략결혼하는 방식으로 실행되었습니다. 정책의 주된 목적은 군사적 충돌을 방지하고 국경 지역의 평화를 유지하는 것이었습니다.

화친정책은 단순한 정치적 동맹을 넘어 경제적 교류의 확대로 이어졌습니다. 한나라는 결혼과 더불어 매년 상당한 양의 비단, 곡물, 공예품을 유목민족에게 제공했는데, 이는 두 가지 중요한 결과를 낳았습니다. 첫째, 중국 물품, 특히 비단이 대규모로 중앙아시아 지역에 유입되는 계기가 되었고, 둘째, 이러한 지속적인 물품 공급은 중앙아시아에서 중국 제품에 대한 수요를 창출하며 향후 무역 발전의 토대를 마련했습니다.

화친정책을 통해 제공된 비단은 중앙아시아를 넘어 더 먼 서방 지역까지 전해졌고, 이는 '비단길'이라는 명칭의 중요한 배경이 되었습니다. 흉노와 같은 유목민족들은 받은 비단을 자신들의 필요에 따라 활용하거나 다른 지역과의 교역에 사용했습니다. 이러한 과정을 거치며 비단은 점차 동서 교류의 상징적인 상품으로 자리 잡게 되었습니다.

화친정책이 실크로드 형성에 미친 영향

화친정책은 의도치 않게 실크로드 무역 발전에 중요한 기여를 했습니다. 연구에 따르면, 이 정책은 크게 네 가지 측면에서 실크로드 발전에 영향을 미쳤습니다.

첫째, 화친정책은 한나라 조정의 정치적 안정을 더욱 공고히 했습니다. 북방 유목민족과 평화로운 관계를 유지함으로써 한나라는 서역으로의 확장과 교류에 더 많은 자원과 관심을 집중할 수 있었습니다. 이러한 정치적 안정은 장거리 무역 발전의 필수적인 토대가 되었습니다.

둘째, 화친정책에 따른 연간 지불금이나 황실 선물로 제공된 비단은 흉노와 서역 지역에서 매우 귀중한 상품이 되었습니다. 이는 비단이 실크로드의 주요 교역품으로 자리 잡는 결정적인 계기가 되었으며, '비단길'이라는 명칭의 origin이 되었습니다. 중국의 비단 기술은 당시 세계적으로 최고 수준이었고, 서방에서는 이 고급 직물에 대한 열망이 지대했습니다.

셋째, 화친정책의 일환으로 국경 시장(관시, 關市)이 설치되었습니다. 이 시장들은 중국과 유목민족 간의 공식적인 교역 장소로 기능하며, 점차 더 광범위한 지역과의 무역으로 확대되었습니다. 이러한 국경 시장은 실크로드의 동쪽 종착점 역할을 하며, 향후 무역로 발전의 중요한 초석이 되었습니다.

넷째, 화친정책은 한나라가 중앙아시아 지역과 직접적인 연결고리를 구축하는 데 결정적으로 기여했습니다. 이를 통해 중국에서 서방 국가들로 이어지는 안정적인 무역로가 형성될 수 있었고, 이후 '실크로드'로 알려지게 된 교역 네트워크의 기반이 마련되었습니다.

이처럼 화친정책은 본래의 정치적, 군사적 목적을 넘어 경제적, 문화적 교류의 확대라는 예상치 못한 결과를 가져왔습니다. 이는 실크로드가 단순한 정치적 결정이나 계획이 아닌, 다양한 역사적 요인들의 복합적인 상호작용 속에서 자연스럽게 형성되었음을 보여주는 중요한 사례입니다.

실크로드의 주요 경로와 물류 네트워크

오아시스 루트와 초원 루트

실크로드는 단일한 길이 아니라 다양한 경로와 지선으로 이루어진 복합적인 네트워크였습니다. 크게 남쪽의 오아시스 루트와 북쪽의 초원 루트로 나눌 수 있습니다. 오아시스 루트는 타클라마칸 사막 주변의 오아시스 도시들을 연결하는 경로로, 중국의 장안(현재의 시안)에서 출발해 돈황, 루란, 쿠차, 카슈가르를 거쳐 중앙아시아의 사마르칸트와 부하라로 이어졌습니다. 이 경로는 '사막-오아시스 실크로드'로도 알려져 있으며, 건조한 사막 지역의 오아시스 도시들이 무역과 휴식의 핵심 거점 역할을 했습니다.

북쪽의 초원 루트는 몽골 고원과 중앙아시아 초원 지대를 가로지르는 경로로, 주로 유목민족들의 이동 경로와 겹쳤습니다. 이 루트는 기후 조건이 상대적으로 양호하고 풍부한 목초지로 인해 말을 이용한 이동과 운송에 매우 적합했습니다. 더불어 유목민족들의 중개 무역도 이 경로를 통해 활발하게 이루어졌습니다.

이 두 주요 경로 외에도 티베트 고원을 관통하는 남쪽 경로와 해상 실크로드로 불리는 해상 루트 역시 동서 교류의 중요한 통로였습니다. 이처럼 다양한 경로가 존재했던 이유는 기후 조건, 정치적 상황, 안전성 등 다양한 요인에 따라 가장 효율적인 교역로가 달라졌기 때문입니다.

물류 네트워크의 구조와 운영

실크로드의 물류 네트워크는 중계 무역의 형태로 운영되었습니다. 장거리 무역의 어려움과 위험성 때문에, 대부분의 상인들은 전체 실크로드를 한 번에 횡단하지 않고 특정 구간만을 담당했습니다. 이에 따라 상품은 여러 상인의 손을 거쳐 최종 목적지에 도달했습니다.

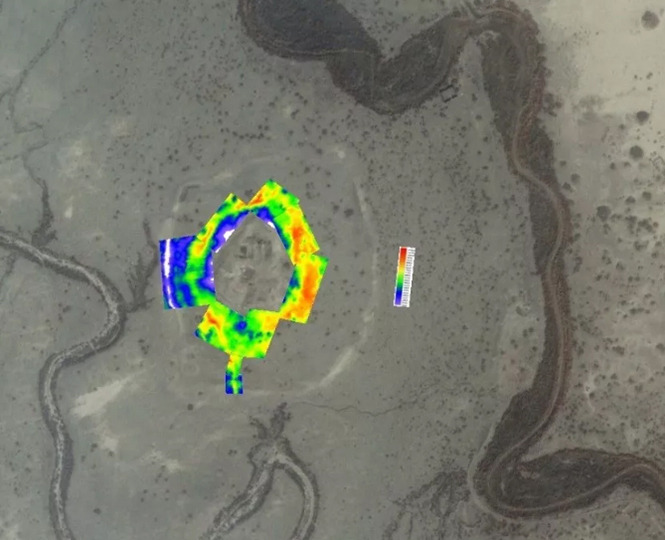

한나라 시대의 실크로드 교통 데이터 연구에 따르면, 사막-오아시스 실크로드에는 핵심 교통 거점들이 존재했습니다. 이 거점들은 지리적으로 유리하고 자원이 풍부한 오아시스 도시들로, 무역, 휴식, 보급, 정보 교환의 중심지 역할을 수행했습니다. 고해상도 위성 이미지와 역사 자료를 통해 이러한 거점들의 정확한 위치가 확인되었으며, 이 거점들 사이의 최적 경로가 실크로드의 주요 통로를 형성했음이 밝혀졌습니다.

물류 네트워크의 효율적 운영을 위해 다양한 시설과 제도가 발달했습니다. 대표적으로 '역참' 제도는 일정 간격마다 휴식과 말의 교체, 정보 전달을 위한 시설을 설치하는 것이었습니다. 또한 상인들의 안전을 보장하기 위한 호송 시스템, 상품의 저장과 보관을 위한 창고 시설, 무역 거래를 위한 시장 등의 인프라가 발전했습니다. 이러한 물류 시스템은 실크로드를 단순한 교역로에서 체계적인 네트워크로 발전시키는 데 기여했습니다.

특히 물류 네트워크의 발전에는 정치적 안정이 핵심적인 요소였습니다. 한나라가 서역에 군사적, 정치적 영향력을 확대하면서 실크로드의 동쪽 구간이 안정화되었고, 이는 무역의 활성화로 이어졌습니다. 한나라는 '서역도호부(西域都護府)'를 설치하여 서역 지역을 관리했으며, 이를 통해 실크로드의 안전과 원활한 운영을 도모했습니다.

운송 수단과 물류 기술의 발전

말(馬)의 역할과 의의

실크로드의 발전과 운영에서 말(馬)은 핵심적인 교통수단이었습니다. 연구에 따르면, 말은 실크로드의 형성을 이끌고 한나라부터 송나라에 이르는 유라시아 역사 발전에 결정적인 역할을 수행했습니다. 말은 빠른 이동 속도와 상대적으로 큰 적재 능력 덕분에 장거리 무역에 최적의 운송 수단으로 자리 잡았습니다.

중국에서 말의 중요성은 군사적 필요성에서 비롯되었습니다. 북방 유목민족과의 전투에서 기마병의 역할이 점점 중요해지면서, 중국은 양질의 말을 확보하는 데 힘을 썼습니다. 특히 한나라는 '천마(天馬)'라 불리던 중앙아시아의 우수한 품종의 말을 수입하기 위해 엄청난 자원을 투자했습니다. 이러한 말에 대한 수요는 실크로드를 통한 교역의 핵심 원동력이 되었습니다.

말 문화는 동서 문명 간의 중요한 교류 매개체이기도 했습니다. 동양과 서양의 말 사육법, 수의학 지식, 마구(馬具) 기술 등이 실크로드를 통해 활발히 교환되었습니다. 특히 '상마(相馬)'라 불리는 말의 외형적 특성을 판단하는 방법과 말 질병 치료법은 동서양에서 놀랍도록 유사하게 발달했으며, 이는 실크로드를 통한 지식 교류의 명백한 증거입니다. 송나라 시대에 이르러서는 유라시아 전역에 걸쳐 하나의 통일된 말 문화가 형성되었습니다.

물류 기술의 발전과 혁신

실크로드를 통한 장거리 무역은 물류 기술의 획기적인 혁신을 이끌어냈습니다. 상인들은 다양한 지형과 극심한 기후 조건을 극복하기 위해 다양한 운송 수단과 기술을 발전시켰습니다. 특히 낙타는 사막 지역에서 가장 이상적인 운송 수단으로 자리 잡았습니다. 이 놀라운 동물은 극한의 환경에서도 물과 음식이 부족함에도 불구하고 장시간 이동할 수 있었으며, 상당한 양의 화물을 안전하게 운반할 수 있었습니다.

물류 효율성을 높이기 위한 기술적 혁신 또한 지속적으로 이루어졌습니다. 포장 기술의 발전은 귀중한 상품들이 먼 거리를 이동하는 동안 손상되지 않도록 보호하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 더불어 정확한 지도 제작, 나침반 사용, 그리고 고도의 천문학 지식은 상인들이 안전하고 정확한 항로를 유지하는 데 큰 도움을 주었습니다.

한나라 시대에 도입된 '척력(尺曆)' 시스템은 거리 측정과 기록에 혁신을 가져왔으며, 실크로드의 효율적인 운영에 크게 기여했습니다. 지형, 기후, 수원, 위험 요소 등에 대한 상세한 정보가 체계적으로 수집되고 공유되었고, 이는 여행자와 상인들에게 매우 귀중한 정보가 되었습니다.

상품의 특성을 고려한 최적의 운송 방법 또한 정교하게 발달했습니다. 비단, 향신료, 보석과 같은 가볍고 가치 높은 상품들은 주로 말이나 낙타를 이용한 육로 운송을 선호했고, 곡물이나 금속과 같은 무겁고 부피가 큰 상품들은 가능한 한 수로를 통해 운송했습니다. 이러한 운송 방식의 섬세한 최적화는 무역의 수익성을 크게 향상시키는 중요한 전략이었습니다.

실크로드의 경제적, 문화적 영향

주요 교역품과 경제적 파급효과

실크로드의 명칭에서 알 수 있듯, 비단은 동서 간 교역의 대표적인 상품이었습니다. 중국에서 생산된 비단은 중앙아시아를 거쳐 로마 제국까지 전파되었고, 서방에서는 고가의 사치품으로 여겨졌습니다. 비단 외에도 도자기, 칠기, 철기 등 중국의 다양한 공예품이 서방으로 수출되었습니다.

반대로 중앙아시아와 서방에서는 말, 보석, 유리제품, 향신료, 약재 등이 중국으로 들어왔습니다. 특히 중앙아시아의 말은 중국에서 높은 평가를 받았으며, 한나라는 '한혈마'로 알려진 중앙아시아의 우수한 말 품종을 확보하기 위해 엄청난 양의 비단을 지불했습니다.

실크로드를 통한 무역은 교역에 참여한 모든 지역에 경제적 번영을 가져왔습니다. 중계 무역을 통해 중앙아시아의 오아시스 도시들은 크게 성장했으며, 카슈가르, 쿠차, 사마르칸트 등은 국제 무역의 중심지로 발전했습니다. 이 도시들은 단순한 교역 장소를 넘어 문화와 지식의 교류가 이루어지는 국제적 도시로 변모했습니다.

실크로드를 통한 경제적 교류는 각 지역의 생산 기술 발전에도 큰 영향을 미쳤습니다. 비단 제조 기술은 원래 중국의 독점적인 기술이었으나, 점차 중앙아시아와 비잔티움으로 전파되었습니다. 마찬가지로 서방의 유리 제조 기술, 금속 가공 기술 등도 동쪽으로 전해졌습니다. 이렇듯 실크로드는 기술 전파의 통로로 기능하며 유라시아 전역의 생산력 향상에 기여했습니다.

문화, 종교, 예술의 교류

실크로드의 가장 중요한 유산 중 하나는 문화적, 종교적, 예술적 교류를 활발하게 촉진했다는 점입니다. 특히 불교는 실크로드를 통해 인도에서 중앙아시아를 거쳐 중국으로 광범위하게 전파된 대표적인 사례입니다. 중앙아시아 박트리아 지역의 예술에서 불교적 요소가 발견되는 것은 이러한 종교적 교류의 명확한 증거입니다.

불교 외에도 조로아스터교, 마니교, 네스토리우스파 기독교 등 다양한 종교가 실크로드를 따라 동서로 활발하게 전파되었습니다. 이러한 종교적 교류는 단순한 신앙의 전파를 넘어, 철학적 사상, 예술 양식, 건축 기술 등 문화의 전 영역에 깊은 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 불교 미술은 그리스-로마 미술의 영향을 받아 독특한 간다라 양식을 발전시켰으며, 이는 다시 중국과 한국, 일본의 불교 미술에 지대한 영향을 끼쳤습니다.

선진과 한 왕조 시대 실크로드의 예술과 문화 교류 유적지에 대한 연구는 이러한 문화적 상호작용의 깊이와 광범위성을 생생하게 보여줍니다. 실크로드를 통해 동서양의 예술 양식, 모티프, 기법 등이 활발하게 교환되고 융합되었으며, 이는 유라시아 전역에 걸쳐 혁신적인 문화적 표현을 창출했습니다.

또한 실크로드는 과학 지식, 천문학, 수학, 의학 등의 분야에서도 중요한 지식 교류의 결정적인 통로였습니다. 중국의 제지술, 나침반, 화약 등의 혁신적인 발명품은 실크로드를 통해 서방에 전해졌으며, 반대로 서방의 첨단 천문학 지식과 의학 지식은 동양에 깊은 영향을 미쳤습니다. 이러한 지식의 상호 교류는 유라시아 전역의 과학 발전에 결정적으로 기여했습니다.

실크로드의 역사적 변천과 현대적 의의

실크로드의 쇠퇴와 변화

실크로드는 한나라 시대에 공식적으로 개통된 이후 수세기 동안 번영을 누렸지만, 시간이 지나면서 다양한 변화를 겪었습니다. 특히 당나라 시대(618-907년)는 실크로드의 절정기로 여겨지며, 이 시기에 동서 간 교류는 전례 없는 규모로 확대되었습니다. 그러나 15세기에 이르러 지리적 발견으로 해상 무역로가 발달하면서 육상 실크로드의 중요성은 점차 줄어들었습니다.

해상 무역로의 발전은 운송 기술의 혁신과 해상 운송 비용의 감소로 가능해졌습니다. 유럽의 항해 기술 발달과 대형 선박 건조는 대량의 상품을 더욱 효율적으로 운송할 수 있게 해주었습니다. 이로 인해 육상 실크로드의 중계 무역에 의존하던 중앙아시아의 오아시스 도시들은 점차 그 위상을 잃어갔습니다.

더욱이 몽골 제국 붕괴 이후 중앙아시아 지역의 정치적 불안정, 오스만 투르크의 비잔티움 제국 정복, 유럽의 새로운 아시아 우회 항로 발견 등은 육상 실크로드의 쇠퇴를 더욱 가속화했습니다. 이러한 일련의 변화로 인해 실크로드는 점차 그 경제적 중요성을 상실하고, 오랫동안 세계사의 중심에서 멀어지게 되었습니다.

현대의 '신(新) 실크로드' 구상과 역사적 유산

현대에 이르러 중국정부가 제시했던 '신(新) 실크로드' 또는 '일대일로(一帶一路, One Belt, One Road)' 구상은 고대 실크로드의 역사적 유산을 현대적 관점에서 새롭게 해석하고 있습니다. 이 프로젝트는 아시아, 유럽, 아프리카를 아우르는 광범위한 경제 협력 네트워크 구축을 목표로 하며, 세계 인구의 64%(약 44억 명)와 세계 GDP의 30%(21조 달러)에 지대한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

이러한 '신 실크로드'는 두 가지 주요 축으로 구성됩니다. '벨트(Belt)'는 주요 도시들을 연결하고 핵심 경제 및 상업 기능을 수행할 육상 경로를 의미하며, '로드(Road)'는 대형 항만들을 기반으로 안전하고 효율적인 물류 경로를 형성하게 됩니다. 이 구상은 인프라 개발, 무역 촉진, 금융 협력 등을 통해 유라시아 대륙의 연결성을 획기적으로 강화하고자 합니다.

이러한 현대적 재해석에도 불구하고, 고대 실크로드의 역사적 의미는 여전히 깊고 중요합니다. 실크로드는 단순한 무역로를 넘어 문명 간 대화와 교류의 상징으로 남아 있으며, 다양한 문화, 종교, 민족이 평화롭게 공존하고 상호 영향을 주고받을 수 있음을 보여주는 살아있는 역사적 증거입니다.

나아가 실크로드의 역사는 글로벌 네트워크의 중요성과 다자간 협력의 가치를 생생하게 일깨워줍니다. 고대 실크로드가 정치적, 문화적 경계를 뛰어넘어 연결성을 창출했듯이, 현대 세계에서도 국가 간 협력과 교류는 공동의 번영을 위한 필수불가결한 요소로 자리 잡고 있습니다.

결론

실크로드는 고대 중국과 중앙아시아, 나아가 유럽까지 연결하는 거대한 물류 네트워크로서, 인류 문명사에 지대한 영향을 미쳤습니다. 한나라 시대에 공식적으로 시작된 이 교역로는 단순한 상품의 이동을 넘어, 문화, 종교, 기술, 지식의 교류를 촉진하는 문명의 대동맥으로 기능했습니다.

실크로드의 형성에는 여러 요인이 복합적으로 작용했습니다. 한나라의 화친정책과 서역 진출 정책, 말과 같은 운송 수단의 발달, 오아시스 도시들의 중계 무역 시스템 구축 등이 핵심적인 역할을 했습니다. 특히 주목할 점은 실크로드가 단일한 계획이나 의도에 의해 형성된 것이 아니라, 여러 역사적, 정치적, 경제적 요인들의 상호작용 속에서 자연스럽게 발전했다는 점입니다.

실크로드는 비단, 도자기, 향신료, 보석 등 귀중한 상품의 교역뿐만 아니라, 불교를 비롯한 여러 종교의 전파, 예술 양식의 교류, 과학 지식의 공유 등 문화적 상호작용의 통로로도 중요한 역할을 했습니다. 이러한 광범위한 교류는 유라시아 대륙 전체의 문명 발전에 기여했으며, 오늘날 우리가 이해하는 세계 문화의 형성에 지대한 영향을 미쳤습니다.

15세기 이후 지리적 발견과 해상 무역의 발달로 육상 실크로드의 중요성은 감소했지만, 그 역사적 유산은 현대에도 여전히 중요한 의미를 지닙니다. 현대의 '신 실크로드' 구상은 고대 실크로드의 연결성과 협력의 정신을 현대적 맥락에서 재해석하고 있으며, 이는 글로벌 시대의 국제 협력의 모델로서의 의미를 갖습니다.

실크로드의 역사는 인류가 정치적, 문화적 경계를 넘어 소통하고 교류할 때 가장 큰 번영을 이룰 수 있다는 중요한 교훈을 제공합니다. 이러한 교훈은 현대 세계의 글로벌 네트워크와 국제 협력의 중요성을 강조하며, 미래의 지속 가능한 발전을 위한 역사적 통찰을 제공합니다.

[참고문헌]

Rong Xinjiang (2013). Eighteen Lectures on Dunhuang, translated by Imre Galambos, BRILL, p. 52.

Chen, X., Wang, Z., & Zhang, J. (2021). Mapping the Silk Road: A network analysis of ancient trade routes. Journal of Historical Geography, 72, 12-24.

Hansen, V. (2012). The Silk Road: A new history. Oxford University Press.

Liu, X. (2010). The Silk Road in world history. Oxford University Press.

Ma, J., & Sun, G. (2018). Transportation and trade in the Han Dynasty: Evidence from archaeological discoveries. Journal of Transport History, 39(3), 328-345.

Millward, J. A. (2013). The Silk Road: A very short introduction. Oxford University Press.

Rezakhani, K. (2010). The road that never was: The Silk Road and trans-Eurasian exchange. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 30(3), 420-433.

Whitfield, S. (2015). Life along the Silk Road (2nd ed.). University of California Press.

Yang, L., & Ying, L. (2019). The role of horses in the formation of the Silk Road: A study based on ancient Chinese historical records. Asian Review of World Histories, 7(2), 170-193.

Zhang, Y., & Wu, X. (2020). Oasis cities and their significance in the Silk Road trade network: A spatial analysis using GIS. International Journal of Historical Archaeology, 24(3), 589-612.

Zhao, K. (2017). The heqin policy and its impact on the Han Dynasty's foreign relations. Journal of Asian History, 51(2), 131-156.