대항해 시대는 인류 역사상 해양 탐험과 무역, 제국 확장이 두드러졌던 획기적인 시기였습니다. 동양과 서양의 조선술과 항해 기술은 각자의 고유한 환경과 필요에 따라 독창적으로 발전했으며, 한반도 역시 독자적인 조선술과 해상 물류 시스템을 꾸준히 발전시켜 왔습니다. 고대부터 현대에 이르기까지 선박 기술의 발전과 혁신은 물류와 교통을 넘어 국가의 명운까지 좌우할 만큼 중대한 영향을 미쳤습니다. 본 보고서에서는 한반도를 중심으로 한 동아시아의 조선술 발전과 해상 물류 기술의 혁신 과정을 심층적으로 분석하고, 세계 대항해 시대와의 비교를 통해 그 역사적 의미를 면밀히 고찰하고자 합니다.

동아시아 고대 조선술의 발전

통일신라의 해양 진출과 조선기술

한반도에서 조선술의 발전은 삼국시대부터 체계적으로 이루어졌습니다. 『삼국사기』에는 이미 지증왕 6년(505)에 선박의 중요성에 대한 기록이 나타나며, 진흥왕과 진지왕 시대에 중국과의 교역이 활발해지면서 해상 업무도 점차 중요해졌습니다. 진평왕 5년(583)에는 선부서(船府署)를 설치하고 대감과 제감을 두어 항해 업무의 혁신을 시도했습니다.

통일신라 시대에 들어서면서 해상활동은 더욱 역동적으로 발전했습니다. 문무왕 18년(678)에는 병부에 소속되어 있던 선부서를 독립시켜 별도의 선부(船府)를 설치하고 선부령 한 명을 임명하여 선박 업무를 총괄하게 했습니다. 이어서 신문왕 8년(686)에는 선부경 한 명을 추가로 배치하는 등 선박 관련 행정체계를 더욱 강화했습니다.

통일신라의 항해술은 매우 뛰어난 수준에 이르렀습니다. 원양항해에 있어 일본이나 중국 남조와의 오랜 교역 경험을 통해 조류, 바람, 해류 등에 대한 풍부한 지식을 축적했습니다. 특히 간만의 차가 큰 남해안과 서해안의 해운에서는 조류 변화에 대한 깊은 이해가 필수적이었습니다. 당시 체계적인 조류도나 해류도가 없던 시절, 범선들은 밀물과 썰물의 현상을 정확히 파악해야만 험난한 해역을 자유롭게 항해할 수 있었습니다.

신라 선박의 가장 큰 기술적 특징은 키(舵)의 구조에 있었습니다. 신라 배의 키는 동양 고유의 선미현수타(船尾懸垂舵, slung-type axial vertical rudder) 형식으로, 서양 배의 측타(side rudder) 양식에 비해 배의 진로를 결정하는 데 있어 월등한 효능을 가지고 있었습니다. 또한 상하 조정이 자유로워 한반도 연안항해에 많은 이점을 제공했습니다.

장보고의 해상제국과 해운업 발전

통일신라 후반기의 해상 활동 중 가장 두드러진 것은 장보고(張保皐)의 활약입니다. 824년부터 846년까지의 해운 발전에서 장보고의 존재는 매우 핵심적입니다. 해운업과 무역이 명확히 분리되지 않았던 당시, 그는 청해진((靑海鎭, 현재의 완도)에 진을 설치하고 한반도, 중국, 일본을 연결하는 항로에서 해적을 소탕하여 해상 질서를 바로잡았을 뿐만 아니라, 극동 지역의 해상권을 장악하는 놀라운 업적을 이루었습니다.

장보고 시대(828-841)에 이르러 뱃사람들은 견성술(見星術, 별을 보고 방향을 찾는 기술)에 능숙해졌습니다. 『입당구법순례행기(入唐求法巡禮行記)』에는 항해 중 손(동남;東南), 곤(서북;西北), 간(동북;東北) 등 정확한 방향을 찾아 항해한 흔적이 곳곳에 기록되어 있습니다.

당시 신라의 항해 기술의 뛰어남을 보여주는 또 다른 증거는 개성 4년(839)에 일본 조공사 일행을 태운 신라선 9척이 산동반도 적산포에서 신라로 직접 귀항한 기록입니다. 특히 7월이라는 시기는 주목할 만합니다. 태풍이 자주 발생하는 시기에 항해했다는 것은 순풍뿐만 아니라 횡풍과 역풍 상황에서도 항해할 수 있는 고도의 기술을 보유했음을 시사합니다. 또한 단순한 단돛이 아닌 다돛 기술을 사용했다는 점도 주목할 만합니다.

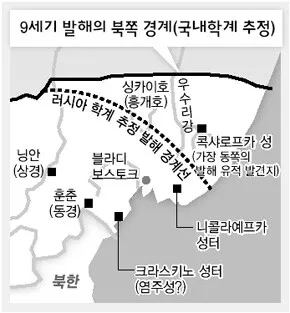

발해의 원양 선박 건조술

발해의 조선술에 대한 직접적인 고고학적 증거는 아직 발견되지 않았지만, 당나라와 일본의 역사 기록을 통해 그 수준을 어느 정도 추측할 수 있습니다. 733년, 발해 건국 35년째 되던 해에 제2대 왕 대무예(무왕)가 거대한 함대를 조직해 당나라를 공격하려 했다는 기록은 발해의 초기 조선술이 이미 매우 발달했음을 보여줍니다. 군선(軍船)을 제작하기 위해서는 고도의 조선 기술이 필수적이기 때문입니다.

『속 일본기』에는 778년 일본 사신이 발해로 가는 도중 배가 심각하게 파손되어 귀국할 수 없게 되자, 발해왕이 염주(현, 연해주 하산주의 크리스키노 인근 추정)에서 배 두 척을 만들어 주었다는 기록이 있습니다. 최근 염주 근처 연해주 남부 해안에서 발해의 조선소 유적지가 발견된 것은 이러한 기록을 뒷받침하고 있습니다.

발해가 당나라에 파견한 사절단은 최대 128명에 달했으며, 이를 수용할 수 있는 배는 대형 해양선이어야 했습니다. 또한 험난한 동해를 건너 일본으로 갈 때는 한 번에 1천 명까지 운송하기도 했는데, 이는 뛰어난 대형 원양 항해선박 제작 기술 없이는 불가능했을 것입니다.

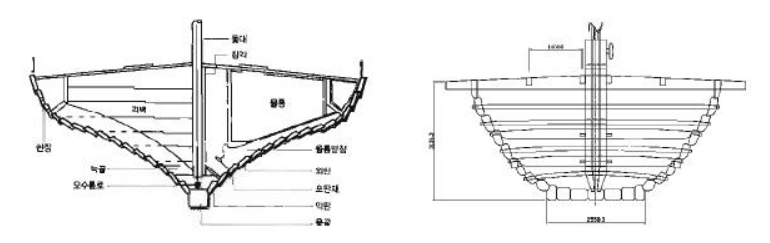

발해 배의 크기는 시기에 따라 달랐습니다. 전기의 배는 30~40인승 돛배로, 길이 20m, 너비 6.5m, 높이 1.5m 정도의 100톤급 일본 견당선과 유사했습니다. 후기의 배는 한층 더 발전해 평균 100인승 돛배로, 무게 200톤, 길이 25m, 너비 7m, 높이 1.7m에 이르렀으며, 이는 전기의 견당선보다 용적이 두 배나 큰 규모였습니다.

발해의 배는 삼각형 돛 대신 바람의 다양한 형태를 효과적으로 활용할 수 있는 튼튼한 직사각형 돛을 사용했습니다. 또한 수심이 깊고 해안선이 단조로우며 암초가 적은 동해의 특성에 맞춰, 평저선보다는 속력이 빠른 첨저선(尖底船)이었을 것으로 추정됩니다.

고려와 조선 초기의 해운과 조선술

고려의 해상무역과 조선술

고려 시대에 들어와 한반도는 다시 통일국가를 형성하게 됩니다. 고려의 해운사는 크게 무역선(貿易船)에 의한 것과 조운(漕運)으로 나눌 수 있습니다. 고려 건국 초기에는 무역선의 활약이 대단히 활발했고, 그 범위 또한 광범위하여 중원, 오, 남당, 월 등 북중국, 남중국의 여러 연안국가뿐만 아니라 해상연락선은 멀리 남한(南漢)에서 인도까지 미치고 있었습니다.

특히 고려 시대에는 대외무역이 활발했으며, 송나라와의 교역이 중심이었습니다. 그러나 송나라가 여진족이 세운 금나라에 밀려 남쪽으로 내려가면서 고려와 송나라의 교역도 어려워졌습니다. 이후 고려는 원나라와의 관계 속에서 해상 교역이 이루어졌으며, 일본과도 교역을 유지했습니다.

조선 초기의 해운 정책과 선박 기술

조선 건국 이후 해운 정책에는 큰 변화가 있었습니다. 조선 정부는 대명률을 근거로 해금정책(海禁政策)을 고수하며 외양항해를 금지했습니다. 외양항해금지령을 어겼을 경우 뱃사람뿐만 아니라 해당지역의 수령이나 병수사(兵水使)도 처벌하였습니다.

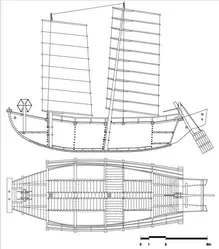

그러나 이러한 해금정책에도 불구하고 조선은 대형선박을 건조할 능력은 충분히 갖추고 있었습니다. 조선은 콜럼버스의 신대륙 발견 이전부터 대형선박을 건조하고 그것을 화포로 무장시킬 만한 능력이 있었습니다. 임진왜란 당시 활약한 판옥선은 콜럼버스의 산타 마리아 호보다 더 컸으며, 노젓기 병사인 격군을 포함해서 총 전투원이 150~200명이었다고 합니다.

조선 초반의 선박 건조 기술은 임진왜란 시기의 판옥선 시대와 크게 다르지 않았습니다. 즉, 콜럼버스의 항해 시점보다 100년 전에 이미 산타 마리아보다 더 큰 배를 건조할 능력이 있었던 것입니다.

더욱이 조선은 단순히 배를 크게 만드는 것뿐만 아니라 '전투능력'도 출중했습니다. 고려 말부터 조선 초에 활약한 화력 전문가 최무선 장군이 화약무기를 집중 연구한 덕분에 고려 말부터 화포가 급속도로 발달했습니다. 이후 그의 아들 최해산이 화약 제조 비법을 물려받아 조선 태종~세종 무렵에 계속 신무기를 발명했고, 신기전 및 다양한 크기의 총통이 제작되었습니다.

세계 대항해 시대와 조선의 해양 활동 비교

대항해 시대의 유럽 조선술

15세기 중반부터 17세기에 걸친 대항해 시대는 유럽 국가들이 대양을 횡단하며 새로운 항로와 대륙을 발견한 시기입니다. 이 시대에 유럽의 조선술은 비약적으로 발전했습니다. 포르투갈, 스페인 등은 대항해를 위한 새로운 선박 유형을 개발했으며, 그 대표적인 예가 카라벨(caravel)과 갤리온(galleon) 등입니다.

카라벨은 대항해 시대 초기에 주로 사용된 선박으로, 크기는 작지만 빠르고 조종성이 뛰어나며 바람의 방향과 관계없이 항해할 수 있었습니다. 갤리온은 카라벨보다 큰 선박으로, 무역과 전쟁 모두에 적합하게 설계되었으며, 스페인 무적함대의 주력 선박이었습니다.

산업혁명 이전의 선박은 소재와 동력원에 한계가 있었습니다. 나무로 만든 배는 강성이 모자라 큰 배를 만들기 어려워 최대 선체 길이가 100m 정도로 제한되었습니다. 콜럼버스가 미 대륙을 발견할 때 타고 갔던 산타마리아호의 배수량은 150톤에 불과했는데, 이는 한국 해군의 참수리 고속정(130톤)보다 약간 큰 정도였습니다.

조선의 해양 정책과 외부 세계와의 교류

조선은 왜구의 잦은 침략과 해안 약탈, 그리고 중국 중심의 국제질서 속에서 주로 방어적이고 내향적인 해양 정책을 취했습니다. 이는 대양을 개척하며 영토를 확장하던 당시 유럽 국가들의 정책과는 대조적입니다.

명나라는 초기 왜구의 해안 약탈이 계속되고 해운 사고가 빈번하자 해금 정책을 실시했고, 이 여파로 조선과의 외교 및 무역 역시 육로로 제한했습니다. 뒤를 이은 청나라 역시 사무역 금지를 유지하여 공식적인 해상 무역은 없었습니다.

조선 시기 주요 무역 상대인 중국과는 육로로 교통했기 때문에 해양 교통은 제한적이었습니다. 국내 해양 교통로는 해남에서 제주를 잇는 길과 울진에서 울릉도를 잇는 길이 있었고, 해외 해양 교통로는 경상도의 부산에서 일본의 쓰시마로 이어지는 길이 있었습니다.

그러나 조선이 외양항해 능력이 없었던 것은 아닙니다. 조선은 연안항해 능력을 넘어서는 기술적 잠재력을 가지고 있었지만, 정책적 선택으로 외양으로의 진출을 자제했던 것입니다. 조선은 먼 바다로 나갈 생각이 없었으며, 연안을 잘 지키고 유사시 연안에서 직접 보급받을 수 있는 평저선 타입 전투함만 보유했습니다. 교역이든 전쟁이든 나라 밖으로 크게 뻗어가려는 계획 자체가 없었습니다.

조선 후기의 물류 혁신과 외양항로 개척

조선 후기 선박의 대형화와 외양항로 개척

조선후기에는 선박의 규모가 점차 커졌습니다. 대형선박이 수심이 낮고 암초가 많은 해역을 통과하는 것은 매우 어려웠기 때문에 외양항로를 택하여 운항하게 되었습니다. 외양항로는 바람을 제어할 수만 있다면 연안항해에 비해 훨씬 빨랐습니다.

외양항해는 18세기 후반 대형선박을 소유한 경강선인(京江船人)과 선상(船商)이 선도하고, 조운선과 지토선과 어선이 합류하면서 19세기에는 점차 보편화되어 갔습니다. 특히 연해지역의 개발로 인해 경제적 이익을 선점하려는 연해주민들의 모험심이 외양항해를 더욱 촉진시켰습니다.

고려시대에 비해 후퇴했지만, 조선시대의 해운은 정체 상태로 머물렀던 것은 아닙니다. 개항이후 서양 기선이 주도하는 외양항해에는 미치지 못한다고 해도 조선의 뱃사람들도 외양항해의 이점을 충분히 인지하여 이를 실행에 옮기고 있었습니다. 이러한 사실은 조선시대 해운이 도달한 수준을 보여줄 뿐만 아니라 해운에서 조선사회의 내재적 발전을 보여주는 사례로 평가할 수 있습니다.

실학자들의 물류 구상

17세기 이후 실학자들, 특히 중상학파(重商學派) 실학자들은 수레와 선박사용의 확대, 도로정비를 통해 상업을 진흥시켜야 한다고 주장했습니다.

정약용은 선박제조에 대해 눈어림으로 측정하는 행태를 비난하면서 중국, 유구(오키나와), 동남아시아 등에서 표류해오는 배를 분석해 선박제조법을 개선해야 한다고 역설했습니다. 또한 선박을 대, 중, 소 3가지로 구분하되 여기서 다시 각각 3등급을 나누어 총 9등급으로 관리하는 방식을 제안했습니다. 선박을 규격화하면 수레와 마찬가지로 선세징수와 운임의 표준화를 꾀할 수 있다는 것입니다. 또한 목재의 무분별한 사용을 막고 수리가 편리하다는 이익이 있다고 설명했습니다.

정약용은 운송수단의 규격화와 그에 따른 운임의 표준화를 물류운송에 있어 매우 중요하게 생각했던 것으로 추정됩니다. 운임을 표준화하지 않는다면 화주들은 운송업자의 운임을 두고 폭리를 취하고 있다고 생각할 수 있기 때문입니다.

경강선(京江船)과 한강 물류 체계

조선시대에는 강을 통한 물류 운송을 중시하여 초기부터 수참을 두어 담당 지역을 나누어 관리하였습니다. 경강선(京江船)은 조세 및 물류 운송과 군사 방어를 목적으로 한강에 드나들던 선박을 통칭하는 말입니다. 선초부터 경강의 여러 진(津)에 선박을 비치하고 관원을 두어 관리했으며, 조선 후기에는 각 군문에서 한강, 노량, 양화, 송파 등에 군사용 선박을 비치해 두고 별장이 이를 관리하도록 했습니다.

선초부터 세곡 운송의 일부를 민간용 선박에 맡기면서 경강 일대에 세곡 및 각종 물산을 수송하는 상업용 선박이 드나들었습니다. 대동법 시행 이후 경강상인들의 사선임운이 확대되고 한강 일대 상업 활동이 활발해지면서 경강선의 왕래 또한 빈번해졌습니다.

임진왜란 이후 관선이 절대적으로 부족한 데다가 난파 사고와 조군역의 기피로 관선조운제가 제대로 운영되지 못했습니다. 이에 17세기 관선조운제를 대신하는 경강상인의 사선임운이 확대되었으며, 이들의 세곡 운송을 관리하는 주사청이 1618년(광해군 10)에 설치되었습니다.

1702년(숙종 28) 무렵에는 200석~1,000여 석을 실을 수 있는 경강 사선은 300여 척으로 파악됐으며 내수사 및 각 궁방에서 보유한 선박도 2천여 석에 달했습니다. 이러한 경강 사선의 관리는 이후 인조대 호조를 거쳐 숙종 대부터는 선혜청이 담당하게 되었습니다.

산업혁명과 근대 조선술의 발전

산업혁명이 조선술에 미친 영향

산업혁명은 선박 제조 기술에 혁명적인 변화를 가져왔습니다. 1760~1820년, 산업혁명기 대서양 해운에 운용되는 선박의 조난 위험은 1/3, 침몰 위험은 2/3가량 줄었고, 바람이 셀 때 영국 선박의 속도는 30% 가량 빨라졌습니다. 1780년대 영국의 철강 기술자 헨리 코트가 증기기관을 이용해 물성과 가격 면에서 기존보다 더욱 뛰어난 선박용 철을 대량 보급하게 된 것이 그 도화선이었습니다.

기존 계단식 갑판 구조를 철제 보강재가 들어간 구조로 바꾸고, 배의 길이도 기존 100m 이상으로 연장할 수 있게 되었습니다. 이는 1807년 로버트 풀턴이 처음으로 증기선을 발명, 즉 배의 추진기관으로 증기기관을 이식한 지 30여 년이 지난 시점입니다.

선박의 추진 기술도 크게 발전했습니다. 배는 증기기관을 통해 자연력이 아닌 기계력으로 움직일 수 있게 되었지만, 대표적인 외연기관인 증기기관 자체의 한계는 여전했습니다. 외연기관은 소형화와 효율 증대가 어려웠습니다. 따라서 19세기 후반, 내연기관의 발명과 함께 선박의 동력원 역시 그것으로 대체되었습니다. 디젤엔진, 즉 최초의 내연기관을 동력원으로 탑재한 선박은 1903년에 진수된 러시아의 반달호였습니다.

근대화와 한국 해운업의 변화

개항 이후 한국의 해운과 조선술은 서구의 영향을 받으며 근대화되기 시작했습니다. 1871년 신미양요 당시 이양선이었던 콜로라도호에 승선한 관리 김진성과 통역관이 서양의 술을 최초로 접한 것처럼, 서양의 선박 기술도 점차 한국에 유입되었습니다.

일제강점기에는 일본의 주도로 조선반도의 해운이 재편되었습니다. 1909년 최초의 주세법이 시행된 후 1916년 더욱 강화된 주세령이 반포되었는데, 이는 선박 운영에도 영향을 미쳐 전통적인 해운 체계가 근대적 체계로 전환되는 과정에서 많은 변화가 있었습니다.

결론: 동서양 조선술의 비교와 미래 전망

한반도를 중심으로 한 동아시아의 조선술은 고대부터 독자적인 발전을 이루었습니다. 통일신라 시대부터 발해, 고려를 거쳐 조선에 이르기까지 선박 건조 기술과 항해술은 지속적으로 발전했으며, 각 시대의 필요에 맞게 특화되었습니다.

조선은 대형선박을 건조할 기술적 능력을 갖추고 있었음에도 불구하고, 정책적 선택으로 외양항해보다는 연안항해에 집중했습니다. 이는 유럽의 대항해 시대와는 대조적이지만, 조선 후기에는 대형선박의 등장과 함께 외양항로도 개척되기 시작했습니다.

산업혁명 이후 조선술은 혁명적인 변화를 겪었으며, 철제 선박과 증기기관, 내연기관의 도입으로 해상운송의 효율성이 크게 향상되었습니다. 20세기 들어서는 컨테이너화와 디지털 기술의 발전으로 해상물류가 더욱 효율적으로 변화했습니다.

한국은 세계적인 조선 강국으로서 이러한 변화를 선도하고 있으며, 과거의 조선술 유산을 바탕으로 미래 해양 기술의 발전을 이끌어 나갈 것입니다.

[참고문헌]

Andrade, T. (2016). The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History. Princeton University Press.

Chaudhuri, K. N. (1985). Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750. Cambridge University Press.

Kim, D. (2014). Korean Naval Warfare: The Sea Battles of Imjin War. Pen and Sword Maritime.

Kim, J. H. (2012). The Development of Shipbuilding Technology in Korea. International Journal of Maritime History, 24(2), 1-17.

Kim, K. S. (2007). 조선시대 군선의 구조와 발전 [The Structure and Development of Naval Ships in the Joseon Dynasty]. 한국해양사학회지, 19, 45-75.

Lee, K. B. (1984). A New History of Korea (E. W. Wagner & E. J. Shultz, Trans.). Harvard University Press.

Park, J. H. (2013). 고려시대 조선술과 해상활동 [Shipbuilding and Maritime Activities in the Goryeo Dynasty]. 동방학지, 161, 117-146.

Park, Y. S. (2011). 신라의 해상활동과 선박기술 [Maritime Activities and Shipbuilding Technology of Silla]. 한국고대사연구, 74, 85-112.

Szczepanski, K. (2019). Zheng He: Ming China's Great Admiral. In The Oxford Research Encyclopedia of Asian History. Oxford University Press.

Turnbull, S. (2002). Samurai Invasion: Japan’s Korean War 1592–98. Cassell & Co.

아틀라스 뉴스 http://www.atlasnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=991